зажиточный крестьянин или бедный. Жгли всех, чтобы не падало подозрение на истинных поджигателей.

В феврале – марте 1930 года село Шаблиш Багарякского (ныне Каслинского) района Челябинской области, где жили Казанцевы, шумело как встревоженный улей. Население не знало, что делать, кому верить. А через несколько месяцев в этой семье родился пятый ребенок – девочка, получившая имя – Александра.

«Мама была неграмотной. Считалось, что грамота девочкам ни к чему, а мальчикам нужна для того, чтобы письма домой писать из армии, поэтому девочек не обучали. А вот папа умел читать и писать и работал в сельсовете секретарем. Помимо этой должности выполнял функции «свободного пожарного», т. е. На общественных началах тушил пожары в селе, которых в 30 –ые годы было очень много»,- вспоминает Александра Васильевна.

В 1931 году умер отец, осталось пятеро детей и больная мать. Семья и так очень нуждалась, а, потеряв кормильца, и вовсе обнищала. Пришлось братьям бросить школу, (Митя окончил 6 классов, а Коля – 5 классов) и пойти работать в колхоз.

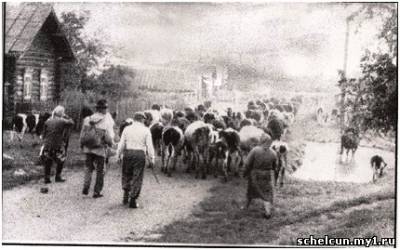

«Крестьянский сын»

«Крестьянский сын» фото Суминой А.В. 1964 г.

Этот снимок украшает обложку книги «Деревня – Родина нашего детства».

«На дворе стоял 1931 год. Сначала братья работали на разных работах, а потом старшего взяли конюхом, а младший – рассыльный в правлении колхоза, секретарь. Это в свои-то 11 лет! Однажды «зарплату» Мите и Коле выдали мукой. Митя хвалится: «У меня 16 килограммов, а у Коли всего восемь!» «Так он же маленький!» – вступилась за Колю мать. «Да он только с перышком сидеть умеет», – не унимается Митя. «А ты шестилетку закончил, а только навоз у коней умеешь убирать!» – в сердцах ответила мама.

Обиделся Митя. Узнал, что в Каменске-Уральском открывают учительские курсы, назло всем пешком ушел учиться, хотя его с шестиклассным образованием сначала не брали. Но сумел убедить начальника курсов, его приняли. Так начиналась наша учительская династия», – рассказывает Александра Васильевна.

В 1935 году семья переехала в село Поднево, где учительствовал старший брат.

Александра оказалась очень смышленой. Долго наблюдала за тем, как брат проверяет тетради, пишет в них что-то. Таким образом, она самостоятельно научилась писать, читать, и 1 марта 1938 года ее зачислили в 1 класс.

В 1940 году школа стала семилетней. Ребята, начиная с 3 класса, сдавали переводные экзамены по всем основным предметам. 1941 год. Война. Александра пошла в 5-й класс. В расписании уроков появился новый учебный предмет – военное дело (физкультура была отменена). В это время в школе училось много учеников, но не все заканчивали ее. Кто-то уезжал, кто-то бросал и шел работать. Тяжелое время. Холодно и голодно, нечего надеть, обуть. Школа как могла, помогала детям. «Нас подкармливали. Один день давали две вареных картофелины и кусочек хлеба, назавтра – кусочек киселя. На следующий день что-то подобное», – вспоминает Александра Васильевна.

Очень много ученики помогали фронту. Вязали носки, варежки для бойцов. Шили кисеты. Сушили картофель: надо было его почистить, нарезать соломкой, обдать кипятком, а потом высушить на печи. На своем огороде Александра с сестрой выращивала табак. Когда он высыхал, его рубили в деревянном корытце и отправляли на фронт.

Каждый день в школе в большую перемену дежурный учитель читал ученикам последние известия с фронта. В это время в школе ввели новый предмет – военное дело (физкультура была отменена).

Летом работали на прополках хлебных полей, помогали на сенокосе. Осенью старшеклассники выходили жать хлеб серпами. Сжатый хлеб вязали в снопы, снопы ставили в суслоны. В суслонах снопы высыхали, затем их свозили в скирды. Зимой молотили конной молотилкой, веяли и сортировали вручную, т. к. электричества в деревне не было. Для этого существовали машины: веялка и триер. Крутить их надо было вручную, что делать было особенно тяжело. На этих работах трудился каждый школьник, т.к. все понимали, что в этом заключается их помощь в борьбе с фашистскими захватчиками.

Выращенный и с таким трудом собранный хлеб почти весь сдавали государству. Оставались лишь отходы, т. е. легкое зерно с семенами сорняков. Его выдавали на трудодни колхозникам. Колхозники размалывали его на водяной мельнице и из полученной муки пекли хлеб. Но и такой муки было мало, поэтому жили впроголодь.

«Юный турист»

«Юный турист», фото Суминой А.В., 1982 г.

«В нашей семье была лишь одна работница – моя старшая сестра Анастасия. Она как раз в 1941 году окончила десятилетку, сдала экстерном экзамены за педагогическое училище в городе Катайске и поступила работать учительницей начальных классов в селе Клепалово. На ее иждивении была больная мать, я и двое маленьких племянников сирот. Мы получали паек: 5 килограммов 400 граммов на работающую сестру и по 2 килограмма 700 граммов на одного иждивенца в месяц, т. е. в день приходилось ½ стакана муки на каждого. Натрем картошки на терке, откинем на сито, жидкость с крахмалом вытечет, в оставшийся жмых добавляли немного муки и выпекали «хлеб». Разделит мама этот «хлеб» всем поровну, и не знаешь, то ли сразу съесть, то ли к обеду поберечь» – вспоминает Александра Васильевна.

Весной семья собирала перезимовавший картофель и пекла из него «алябушки». Летом питались овощами с огорода, корнями журавлиного гороха, саранками, варили похлебку из лебеды, крапивы…

Так и перебивались. К концу войны Александра окончила 7 классов.

В 1945 году Александра Васильевна пошла в 8 класс в районном центре, т. к. в родном селе, Полдневом, была лишь семилетка. Обучение в старших классах тогда сделали платным, средств в семье было немного, поэтому 9 класс она заканчивала самостоятельно и экзамены сдала на «отлично». В этот же год ее приняли учителем начальных классов, и одновременно Александра Васильевна поступила в Катайское педучилище на заочное отделение. В отличие от очников, она обучалась платно и стипендию не получала.

«В том, что я буду учительницей начальных классов, я не сомневалась ни секунды. Мой брат, сноха, сестра работали на педагогическом поприще. Да и детей я очень люблю», – рассказывает Александра Васильевна.

Учащиеся 3 кл. Полдневой семилетней школы, первый выпуск Суминой А.В. (она в центре)

Учащиеся 3 кл. Полдневой семилетней школы, первый выпуск Суминой А.В. (она в центре). Фото 03.10.1947 г.

В 1949 году Александра успешно закончила обучение и была назначена заведующей в Колясниковскую начальную школу. Зарплата учителя в 1948/49 учебном году составляла 441 рубль (без специального образования) и со средним педагогическим образованием – 525 рублей. Осенью после уроков вместе с учениками подбирали колоски в поле, помогали копать картофель. Иногда учителя работали в ночную смену.

Вскоре приехал в гости Коля, привез с собой простенький широкопленочный фотоаппарат «Комсомолец». Понаблюдав, как он печатает фотографии в темном чулане при керосиновой лампе, Александра решила тоже попробовать. Фотографии вышли темные из-за проявителя. «Мы с сестрой пытались и фотографировать, но вышла лишь одна фотография, которую мы сделали на улице», – продолжает свой рассказ Александра Васильевна.

Коля, уезжая по просьбе мамы, оставил фотоаппарат Александре. «Учись фотографировать, под старость кусок хлеба будет», – сказал он мне. «Как в воду глядел! А у меня и в мыслях не было заниматься фотографией!»

Так, благодаря маме, Александра Васильевна по жизни идет с фотоаппаратом. Почти вся история послевоенной фотографии отразилась в ее творчестве: печатала при керосиновой лампе снимки 6 х 6; сделала самодельный фотоувеличитель, стали получаться снимки 6 х 9, 9 х 12.

«Утро в Новоипатово»

«Утро в Новоипатово», фото Суминой А.В.

В 1954 году Александра Васильевна вышла замуж за человека, который искал ее всю свою жизнь – за Алексея Николаевича Сумина. В 1955 году родилась дочь Нина. Через два года семья переехала в наше село, и Александра Васильевна стала учить новоипатовских ребятишек. В 1957 году родился второй ребенок – сын Сергей.

Хотя после войны прошло более десяти лет, рабочих рук не хватало, поэтому иногда учителя работали ночью на складе, в том числе и Александра Васильевна.

«Школа в Новоипатово была одноэтажной, деревянной, рассчитанной на четыре класса, а занималось семь. В каждом классе было по 20 с небольшим ученика. В 1962 году построили пристрой на 6 классных комнат. Занятия теперь проходили в одну смену. Все учителя занимались агитационной работой. А получали за свою, можно сказать, круглосуточную работу 52 рубля 50 копеек (после реформы 1961 года)», – рассказывает Александра Васильевна.

В начале 1959 года при Н.С.Хрущеве Новоипатовский колхоз начал сеять кукурузу (каждый колхоз должен был ее сеять), а всех работников школы обязали пропалывать тяпками определенные участки посевов. В колхозе, кроме зерновых и кукурузы, сеяли морковь, садили турнепс и картофель. Школьники под руководством учителей летом пололи овощи, а осенью помогали убирать урожай.

«Где-то в семидесятых годах выдалось очень засушливое лето. Ученики и учителя во главе с директором Эммой Константиновной Сазоновой заготовляли ветки ивы, березы. Этот веточный корм везли на АИСТ (агрегат искусственной сушки травы), там его измельчали, сушили и размалывали на витаминную муку для скота. Но ее не хватало, поэтому приходилось зимой выходить в лес и заготовлять ветки сосны, которые тоже на АИСТе перерабатывали в муку для скота», – вспоминает Александра Васильевна.

За свой самоотверженный труд в первой половине семидесятых годов учителя получали 70-77 рублей, затем, после 1974 года – 100 рублей. Перед перестройкой учителя считались богатыми людьми – государство платило им 125 рублей в месяц.

Проработав в школе не одно десятилетие, Александра Васильевна много маленьких мальчишек и девчонок научила писать и читать, и все о ней вспоминают с благодарностью. Например, так, как Елена Александровна Орехова:

«Ее искренне улыбающиеся глаза говорят о чуткости и доброте. Она очень скромный человек. Это заметно во всем: в ее умении сдерживать эмоции, в манере одеваться – неброская одежда в будни, строгое синее платье с белой вышивкой в праздники. И никакой косметики. Александра Васильевна очень преданный человек, преданный своему делу обучения и воспитания подрастающего поколения. Ее призвание – педагог и фотограф. В наше время в фотокружок ходили почти все. Мы задерживались в школе до вечера, увлеченные подготовкой очередного фото-стенда. А теперь уже внуки ее первых выпускников занимаются фотоискусством. Низкий поклон Вам, моя первая учительница!»

Последний выпуск 1980-1984 гг. в Новоипатовской средней школе №19 (она в центре)

Последний выпуск 1980-1984 гг. в Новоипатовской средней школе №19 (она в центре) Фото 1982 г.

Прошли годы. Выросли и разъехались дети. Умер муж. Александра Васильевна живет одна. Но не чувствует себя одинокой. Каждый день ждут ее юные фотографы. С 1984 года руководит она школьным фотокружком. «Разве не волшебство, когда на чистом листе бумаги появляются по твоему «хотению» неповторимые по своей красоте уголки природы?! И это сотворенное тобой «чудо» будет жить долгие годы. Мои ребята еще не волшебники, они только учатся. Но я верю, что у них многое получится».

Центральное место в творчестве самой Александры Васильевны занимают снимки детей. «Дорогие мои мальчишки и девчонки! Они даже не подозревают, как много значат в моей жизни. Идут годы, уносят силы, и здоровье… Ничего не поделаешь, это закон природы. Но общение с детьми помогает сохранить бодрость духа.

Как важно для человека осознавать, что ты нужен кому-то, что тебя ждут и радуются твоему приходу! Рядом с молодыми я забываю о своей старости и обо всех жизненных невзгодах. Вместе переживаем горечь неудач, вместе радуемся хорошим снимкам. В самом деле, как это чудесно, когда на чистом листе бумаги появляются то серьезные, то озорные, то немного испуганные детские лица! И это созданное нами «чудо» будет долгие годы бережно храниться в семейных альбомах…

Это увлечение делает мою жизнь содержательной, интересной, дает возможность общаться с людьми, останавливать на долгие годы разные мгновения из жизни».

Александра Васильевна демонстрирует самодельный фотоувеличитель в музее школы №19. Фото 1985 г.

Александра Васильевна демонстрирует самодельный фотоувеличитель в музее школы №19. Фото 1985 г.Александра Васильевна иногда участвует в конкурсах своей любимой газеты «Маяк», с которой не расстается вот уже сорок лет, и, конечно, часто занимает первые места.

В мае 2001 года Александра Васильевна уволилась. «Собралась пожить в свое удовольствие, без забот и хлопот. Все-таки восьмой десяток живу на свете, пора и угомониться. Да не для меня оказалась такая беззаботная жизнь. Летом еще ничего: уход за скотом, дела огородные, сенокос. Скучать некогда. А зимой разные думы стали одолевать. Жизнь стала неинтересной, бессодержательной. Заменить в школе меня оказалось некому. Приду, а дети спрашивают: когда фотокружок будет работать. Жалко мне их стало. И в январе 2002 года я решила вернуться к своим юным фотографам. Буду работать, пока есть силы и здоровье. Так решила».

«Новоипатовские просторы – луг», фото Суминой А.В.

«Новоипатовские просторы – луг», фото Суминой А.В.Как мы рады такому решению! Ведь благодаря увлечению Александры Васильевны мы знаем, как строилась наша школа, весь комплекс, как проходили праздники и митинги в деревне, как протекала школьная жизнь. И в этом ее огромный вклад в создание летописи нашего села Новоипатова.

За добросовестный труд, за почти 40 лет отданных детям, школе в 1984 году Александра Васильевна была награждена медалью «Ветеран труда».

2004 год, Суминой А.В. вручает Почетную грамоту глава Сысертского раона (на тот момент) Патрушев В.Г.

2004 год, Суминой А.В. вручает Почетную грамоту глава Сысертского раона (на тот момент) Патрушев В.Г.Много учеников было у Александры Васильевны, в разных уголках нашей Родины можно встретить их. И каждый из них нашел благодаря своей первой учительнице свое призвание в жизни.

Поздравление Суминой А.В учениками 7 класса с Днем Учителя, 05.10.2014 г.

Поздравление Суминой А.В учениками 7 класса с Днем Учителя, 05.10.2014 г.Автор: Колобова Людмила Викторовна, учитель 1 категории МКОУ СОШ №19, село Новоипатово Сысертского района Свердловской области, стаж работы 16 лет.

http://www.o-detstve.ru/forteachers/educstudio/profession/16024.html